La desmesurada historia del sistema métrico

La historia de la ciencia es convulsa, está llena de idas y venidas, de ironías y retrocesos… Y la de los pesos y medidas en particular no se queda atrás. Este 10 de diciembre se cumple el 221 aniversario de la fijación definitiva del metro y del kilogramo en Francia, que dio comienzo al sistema métrico decimal en 1799. Tal fue el impacto científico de este acontecimiento que se le atribuye al químico Lavoisier la frase “Nada más grande ni más sublime ha salido de las manos de los hombres que el sistema métrico decimal” y al general Napoleón la de “Las conquistas van y vienen, pero este logro permanecerá para siempre”. Ciertas o no, estas citas representan la importancia de unas herramientas que hoy en día podríamos considerar básicas e incluso banales.

Aun así, pese a la naturalidad con la que hemos incorporado estos recursos a nuestro día a día, nos seguimos preguntando a menudo: ¿Qué hace a un metro ser un metro? ¿Por qué mide lo que mide y no otra cosa? Si eliminamos las definiciones basadas en sus múltiplos y submúltiplos como “un metro son cien centímetros”, nos daremos cuenta de que puede ser muy complicado explicar en qué se basa o por qué usamos esa medida. Nuestro sistema de medidas, aunque nos lo pueda parecer por familiaridad y costumbre, no es natural.

Las primeras unidades de medida se crearon hace más de 6.000 años. Se basaban en la comparación y en características antropométricas como la medida del pulgar o de los pies, pero no había relación matemática entre ellas. Ya lo contábamos en este vídeo:

La conexión entre diferentes zonas del mundo no era muy frecuente y los comerciantes e investigadores se las ingeniaban para crear unidades que pudieran aplicar a sus actividades sin ninguna reglamentación de por medio. Hay constancia de unidades de medida más o menos comunes que vemos a lo largo de las eras pasadas: el pie, el codo, la vara… Y, sin embargo, ninguna de ellas estaba estandarizada: en cada parte del mundo un pie medía una cosa diferente. Hay constancia de sistemas de medición tan específicos que incluso variaban de un pueblo a otro cercano y llegaron a estimarse 250.000 distintos repartidos por toda Francia durante el Antiguo Régimen.

Con el paso de los siglos y la llegada del siglo XVIII la postura en cuanto a estos desajustes cambió radicalmente. El comercio internacional iba en ascenso constante y las variaciones entre formas de medir mercancías suponían una pérdida de tiempo y eran causa de estafas e inexactitudes muy frecuentemente. El filósofo y científico Condorcet llegó a decir en su Comentario sobre el espíritu de las leyes de Montesquieu que “la uniformidad de pesos y medidas solamente puede desagradar a los empleados judiciales que temen que disminuya el número de pleitos y a los mercaderes que temen todo lo que hace fáciles y sencillas las operaciones del comercio”. La Ilustración trajo consigo una mentalidad que prometía avances culturales mundiales, la promoción de la ciencia y la unificación del saber humano según criterios racionales, ajenos a la tradición o a la costumbre. En Francia esta corriente nació y caló de manera más intensa, y es por eso que este país resulta central para entender por qué hoy pesamos y medimos como lo hacemos.

El kilogramo: bautizado en la guillotina

Luis XVI encargó a un grupo de expertos, con personalidades tan reconocidas como Lavoisier, que desarrollara un nuevo sistema de medida. La idea era crear una unidad de masa basada en un litro de agua congelada. Este fue el punto de partida de lo que hoy conocemos como sistema métrico decimal, el que se usa en la actualidad en la mayor parte del mundo. Después de que el rey fuera derrocado por los revolucionarios franceses, el nuevo gobierno republicano desestimó el término “grave” (como se conocía entonces el kilo) porque sonaba como un título nobiliario alemán. Podría haber sido un malentendido frecuente teniendo en cuenta que ya existían otras unidades nombradas en referencia a la aristocracia, como el “pie de rey”.

El gramo (la milésima parte del grave) era la unidad favorita para ser la estándar, ya que las medidas más frecuentes de aquel tiempo eran menores que el grave. Sin embargo, un estándar así resultaría difícil de usar y de establecer, así que se acabó fijando una masa mil veces mayor como unidad de referencia, añadiendo el prefijo “kilo” delante. Se volvió al grave, pero bajo otro nombre. Hay quien dice que esta decisión tuvo motivaciones políticas. Después de todo, fueron los revolucionarios quienes sentenciaron a Lavoisier a la guillotina…

He ahí la explicación de que, a pesar de ser una unidad de medida estándar, el kilogramo tenga un prefijo delante. El caso es que los republicanos acabaron llevándose el mérito de establecer el nuevo sistema, pero, irónicamente, solo pudieron hacerlo basándose en el trabajo anterior, aunque no les agradara. A veces la ciencia es así.

El metro originario

Las unidades de medida son una convención, establecidas más o menos de forma arbitraria según la utilidad social. Sin embargo, la pregunta es: una vez se ha establecido en un momento y lugar, ¿cómo asegurarse de que pueda usarse a nivel mundial exactamente como se ha determinado? La respuesta es bastante simple, pero para llegar hasta ella adentrémonos primero en la historia del metro.

Metro viene del griego “metron”, que significa “medida”. Le pone nombre a nuestro sistema y es una de las unidades más usadas en nuestra vida cotidiana, desde la altura de las personas hasta la distancia entre un punto y otro. Esta unidad de longitudes nació en el mismo contexto que su hermana, el kilo, en la Francia revolucionaria. Fue definida por una comisión formada por la Academia de las Ciencias Francesa como una diezmillonésima parte de la distancia entre el Polo Norte y el ecuador en el meridiano que pasa por París. Este mismo meridiano aspiró a ser el punto de referencia a partir del cual comenzar a contar las horas del día, en la Conferencia Internacional del Meridiano (1884). Pero esa es otra historia.

Para realizar las mediciones necesarias, Pierre Méchain y Jean-Baptiste Delambre, que habían sido elegidos por el propio Luis XVI en 1791, un año antes de que la monarquía fuera abolida, se embarcaron en una expedición. Los matemáticos se repartieron el segmento: Delambre mediría desde Dunkerque hasta Rodez, mientras que Merchain se encargaría de Rodez hasta Barcelona. El experimento comenzó en 1792 y se enfrentó a dificultades continuas: inclemencias climáticas, irregularidades geográficas, enfermedades como la fiebre amarilla -que causó la muerte de Méchain en Castellón de la Plana- y la convulsión política en la que estaba sumida Francia. En mitad de la Revolución, los enviados del rey despertaron la sospecha de connivencia con la monarquía. Algunos franceses incluso confundieron sus herramientas de medición con armas y entendieron sus señales blancas (color asociado a la monarquía) como indicador de un apoyo al Antiguo Régimen. Parecía que el mundo entero conspiraba para que la expedición no se realizara con éxito y finalmente tardó siete años en culminarse.

Una vez decidida la definición, se escogió una barra que representara exactamente los cálculos realizados, que sería conocida como metro patrón. Pasó a formar parte de los Archivos Nacionales de Francia y, durante las décadas siguientes, encarnó la definición del metro. A la pregunta inicial que hacíamos de “¿Qué hace a un metro ser un metro?” la respuesta habría sido “ser idéntico en longitud al metro patrón”. Lo mismo sucedió con el kilogramo: se creó un artefacto de platino conocido como kilogramo patrón con masa igual a la definida anteriormente. Un siglo más tarde, en 1889, se perfeccionó la definición y se creó una varilla de platino-iridio como nuevo prototipo aprobado internacionalmente para el metro, además de un cilindro del mismo material para el kilogramo. Copias exactas de estos prototipos viajaron por todo el mundo para que los diferentes países pudieran basarse en ellas como referente.

La autoridad de las medidas

La aplicación del sistema métrico no fue fácil. Unos años después hubo de cancelarse por su impopularidad, pero la vuelta a los métodos anteriores se hizo considerando sus equivalentes en metros. En 1837 volvió a introducirse en Francia y en 1849, bajo el reinado de Isabel II, se implantó en España.

Desde entonces ha habido múltiples cambios y actualizaciones. Pero, ¿quién se encarga de tomar estas decisiones? ¿Cuál es la autoridad detrás de estas unidades, que decide cuáles serán oficiales y cuáles no? La principal es la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), situada en París. En ella se reúne periódicamente el Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) con el fin de evaluar proposiciones, discutir su trabajo y asegurar la uniformidad mundial de las medidas. La Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM), por otro lado, se reúne cada cuatro años y es el órgano de decisión en lo que respecta al sistema métrico y al BIPM. Estas tres organizaciones fueron establecidas con la firma de la Convención del Metro en 1875, un tratado internacional que signaron en su día 17 países. Hoy hay 62 Estados miembros y 40 Estados y economías asociados.

El sistema métrico original incluía seis unidades decimales: el metro, el kilogramo, el litro, el área (100 m2), el estéreo o volumen apilado (1m3) y el franco, que reemplazó a la libra como moneda oficial. Así es, la moneda también formaba parte. El Sistema Internacional de Unidades o SI es el nombre oficial por el que se conoce a la versión del sistema métrico vigente en la actualidad. Incluye siete unidades de medida: el metro (longitud), el kilogramo (masa), el segundo (tiempo), el amperio (corriente eléctrica), el kelvin (temperatura termodinámica), la candela (intensidad lumínica) y el mol (cantidad de sustancia). El resto de las medidas (velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, energía…) derivan de las anteriores. Entre un listado y otro median siglos de desarrollo científico y tecnológico. La principal reconsideración se debió al anclaje del modelo original a una naturaleza cambiante y difícil de definir. Para entender el porqué de este punto de inflexión, examinemos el caso de una unidad que a menudo consideramos invariable, eterna y constante: el segundo.

Un segundo ya no dura un segundo

Un segundo es, según la definición conservadora, la sexagésima parte de la sexagésima parte de la vigésimo cuarta parte de lo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma. Es decir, si lo multiplicas por sesenta es un minuto, si multiplicas el minuto por sesenta de nuevo es una hora, y si multiplicas la hora por 24 tienes un día. Sin embargo, la rotación de la Tierra no es estable, sino que se ralentiza con el paso del tiempo. Por este motivo, la duración de un segundo tal y como lo entendemos ya no equivale a la definición original que hemos expuesto. El segundo “real” dura algo más de lo que marcan los relojes. No hay motivo para asustarse, este desajuste es mínimo e imperceptible, y su aumento solo será apreciable cuando pasen miles de años. Sin embargo, la ciencia no tiene tiempo que perder… Cada variación minúscula entre los cálculos y la realidad amenaza la precisión de investigaciones en las que la exactitud es imprescindible.

Lo mismo sucede con el resto de unidades: cambios que puede haber en estas referencias físicas y naturales debido a influencias del entorno no hacen que estas medidas se “readapten” para ajustarse, por lo que, si quisiéramos probar experimentalmente que se cumplen, sería imposible conseguirlo. Las sucesivas mediciones de los prototipos del metro y del kilogramo han demostrado que, con el paso de las décadas, su masa y su longitud han variado de manera casi inapreciable debido a cambios producidos por el ambiente, a pesar de las concienzudas técnicas de conservación. De pesar el prototipo del kilo, apodado Grand K, en una báscula como las que tenemos en casa, lo más probable es que marcara un kilo exacto. No sucedió lo mismo cuando los científicos encargados de su evaluación usaron las técnicas más modernas que se fueron inventando, capaces de añadir decenas de decimales.

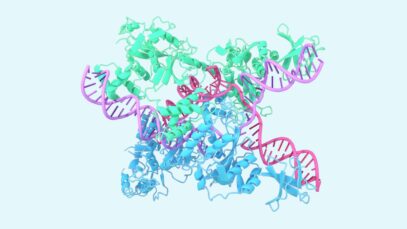

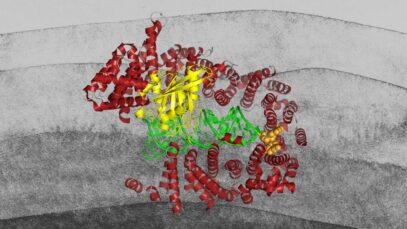

Estudios más recientes han demostrado que hay formas más precisas de medir el tiempo, imprescindibles para la ciencia y la tecnología, como las oscilaciones de la radiación emitida en una transición del átomo de cesio, que es la definición actual del segundo, basada en el tiempo atómico. Lo mismo sucede con el metro. En 1960 se reemplazó la definición del metro como basado en la longitud del prototipo internacional de platino-iridio por una basada en la longitud de onda y más tarde por la distancia a la que viaja la luz en el vacío en un intervalo de tiempo específico.

Igual con el amperio, el kelvin, el mol (que antiguamente era dependiente de la definición del kilogramo, pero ya no) o la candela. Algunas de estas redefiniciones son muy recientes. Muchas se renovaron en 2018, como la del kilogramo, que pasó a basarse en una constante fundamental de la física, la constante de Planck. El continuo avance de la ciencia y la invención de métodos más sofisticados para medir magnitudes permiten que las imprecisiones y desigualdades puedan ir puliéndose.

La dualidad de la temperatura

En el caso de la unidad para medir la temperatura, la medida del SI no es la más popular para el uso cotidiano. Tiene sentido si tenemos en cuenta que la elección responde a criterios de utilidad científica, y en este campo el kelvin es el más utilizado. Los grados Celsius, o centígrados, forman parte también del sistema métrico, pero como unidad accesoria. Una variación de un kelvin equivale a una variación de un grado Celsius, la única diferencia es dónde coloca el punto 0 cada una de las escalas. Los grados Celsius se determinaron en una escala que comienza a ser positiva en el punto por debajo del cual se produce la congelación del agua y fija en 100 el punto de ebullición de la misma. Esta decisión resulta más intuitiva para actividades comunes, como la cocina. Sin embargo, una temperatura de 0 kelvin (que no “grados kelvin”) se da en el llamado “cero absoluto”, la temperatura más baja que puede darse, en la cual las moléculas y átomos tienen la mínima energía térmica. Así pues, 0 kelvin equivalen a -273,15 grados Celsius. Bastante más frío de lo que estamos acostumbrados.

La resistencia al metro

La dualidad kelvin-Celsius no es la única. Muchos termómetros tradicionales de mercurio tienen, junto a la escala de ºC, otra que marca los ºF, o grados Fahrenheit. Sin embargo, esta unidad no forma parte del Sistema Internacional, sino de su alternativa, el Sistema Anglosajón de Unidades, también llamado Sistema Imperial. En él los grados Fahrenheit correspondientes a la congelación y ebullición del agua son, respectivamente, 32 y 212. Prácticamente todos los países del mundo utilizan los grados Celsius para medir la temperatura. Los EEUU, sin embargo, usan Fahrenheit. Y esa no es la única diferencia: para medir longitudes se usan la pulgada, el pie, la yarda y la milla; para la masa, la onza, la libra, el galón… Las conversiones dentro del sistema internacional son más sencillas, ya que funcionan por múltiplos de 10. El sistema imperial presenta “irregularidades” a nuestros ojos, como que un pie sean 12 pulgadas, 3 pies una yarda, 1760 yardas una milla…

Este sistema casi en desuso (excepto por la primera potencia mundial, que no es poco, pero también por Myanmar y Liberia), fue un día el más popular, exportado por Inglaterra a todos sus dominios coloniales, que en su época de mayor esplendor llegaron a suponer una quinta parte de la superficie terrestre. Finalmente, la Revolución Francesa y su impacto popularizaron el sistema métrico a nivel mundial, hasta el punto de que la propia Inglaterra, cuna del Sistema Imperial, acabó sumándose a la progresiva incorporación.

A pesar de tener en su poder prototipos del kilo y el metro por haber firmado la Convención del Metro, el país norteamericano sigue rigiéndose por estas unidades tradicionales. Exceptuando algunos intentos infructuosos, Estados Unidos se niega a adoptar el Sistema Internacional, aunque sí es legal su uso y forma parte de las esferas científica, comercial y educativa. Esta resistencia es motivo de memes y bromas que inundan las redes sociales.

Dejando a un lado el debate sobre si hay causas fundadas para mantenerlo o si la explicación se encuentra en el excepcionalismo estadounidense, lo cierto es que esta duplicidad encarece los procesos económicos y dificulta la investigación científica y la comunicación internacional, por lo que supone en ocasiones una pérdida de tiempo y esfuerzo por las conversiones frecuentes. Hablando de problemas de conversión, es imposible no recordar el caso de la Nasa en 1999, cuando la sonda valorada en decenas de millones de dólares Mars Climate Orbiter se estrelló en Marte. Fue uno de sus mayores fracasos y se debió, se dice, al uso del sistema equivocado, que produjo desajustes en los datos con los que los ingenieros calcularon la trayectoria del viaje.

Puede que el sistema anglosajón sea la alternativa más tozuda al SI, pero, desde luego, no es la única. En la última parada de este viaje mezclaremos arte, arquitectura y matemáticas para recordar un modelo que, esta vez, no consiguió salir del cascarón.

“El hombre es la medida de todas las cosas”

Al principio de este texto, hemos dicho que no hay nada de natural en las unidades de medida. Bien, esto podría no ser del todo cierto. Por lo menos desde el punto de vista de ciertas teorías alrededor del número áureo. El famoso número áureo o proporción áurea sería la medida que se repite a lo largo de la naturaleza con precisión matemática y que a lo largo de la historia ha obsesionado a matemáticos y artistas.

Ese fue el caso de Le Corbusier, el famoso arquitecto. En su afán por solucionar los debates entre sistemas de medida, ideó el Modulor, que hizo público en 1953. Se trata de un sistema antropométrico y funcionalista de medición. Su idea era fundar una arquitectura diseñada para la vida humana de la forma más refinada y calculada posible, y en armonía con el resto de la naturaleza. Usando la proporción áurea, realizó cálculos que la ajustaran a la figura humana. Bueno, en realidad, a la del hombre promedio. Habría que preguntarle a Le Corbusier por qué la mujer no puede ser también el humano de referencia. El caso es que, a pesar de su fama, quedó en un proyecto y no fue aplicado más allá de una serie de edificios y monumentos. Por ahora, el sistema métrico decimal sigue siendo hegemónico.

Puede que después de conocer esta aventura inconmensurable y desmedida (permitámonos algo de humor) comprendamos mejor por qué el aniversario del sistema métrico es una gran celebración para el mundo científico. Merece la pena conocer la historia de las medidas que utilizamos hoy, no solo por lo curiosamente accidentada que fue, sino porque su actualización constante, simultánea a su pervivencia, representa mejor que cualquier otra cosa el espíritu de la ciencia.